2025年大阪・関西万博では5月、シオユスリカの大量発生が問題として浮上。

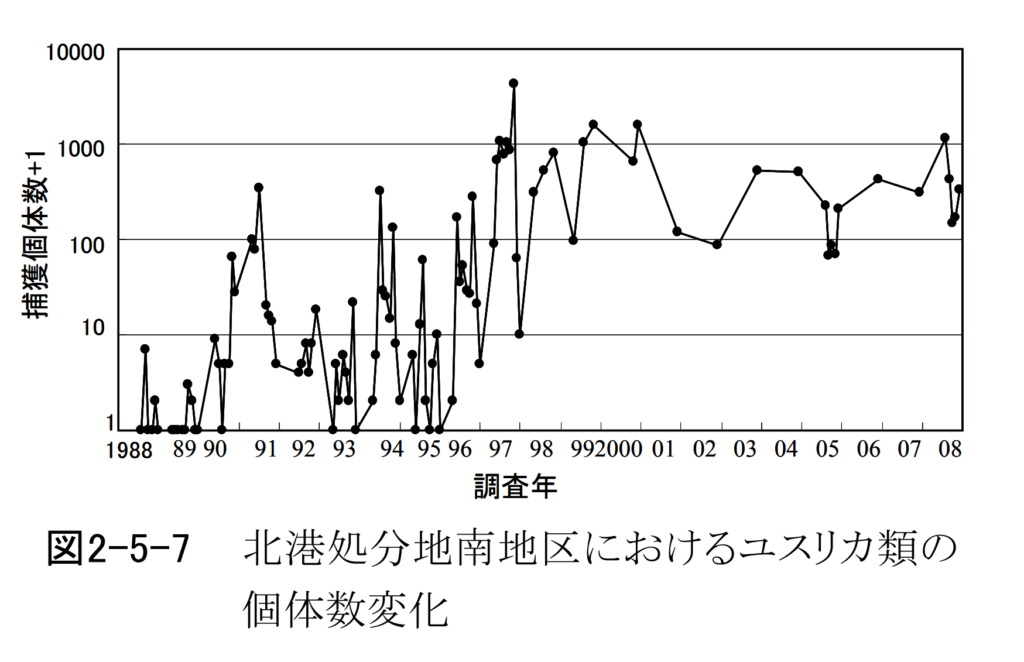

大阪市立環境科学研究所では、北港処分地における衛生動物のモニタリング調査としてシオユシリカの生息状況は調査されてきた。

なお2017年には維新行政下で大阪市立環境科学研究所と大阪府立公衆衛生研究所は一元化され、大阪市立環境科学研究所は廃止。今は大安研内大阪市立環境科学センターによって調査は継続されている。

大阪市立環境科学研究センター報告 研究成果集

第2章 業務

・水環境担当

北港処分地における衛生動物のモニタリング調査

本調査は環境局の委託調査であり、北港処分地におけるごみ埋立の進展につれて有害動物が増加しないか監視することを目的としている。

2007年 「南地区におけるユスリカ等の生息状況調査」を 1 回実施

すくい採りによる調査では、近年高密度を維持しているシオユスリカはほぼ過去 3 年と同程度の発生密度であった。本種は幼虫が海の底泥から発生する塩水性のユスリカであり、北港南地区全域や舞洲周辺では発生が継続していると考えられる。今後も、本種の個体数を監視していく必要がある。

2008年 すくい採り(スウィーピング法)による調査においては、シオユスリカは6月に500個体以上の個体数に達したが、夏季はやや低密度であった。本種は幼虫が海の底泥から発生する塩水性のユスリカであり、北港南地区全域や舞洲周辺では発生が継続しているようである。今後も、本種の個体数を監視していく必要があろう。なお、シオユスリカ以外のユスリカ類がやや増加した。

事業概要編

北港処分地における衛生動物のモニタリング調査

本調査は、有害昆虫・動物の生息状況を監視するとともに、必要に応じて防除を実施するための基礎的情報を得ることを目的とする。また北港処分地南地区は埋立事業が終末期を迎えているが、埋立事業を閉鎖する時には、周辺地域に悪影響が及ぶ衛生動物や悪臭などの実態調査のデータを提示することが求められる。この調査は処分場を問題なく閉鎖するためのデータ蓄積も目的のひとつである。

(2018)年度は、南地区においてユスリカの生息状況調査を 7 月から 11 月まで計 5 回実施した。

すくい採り(スィーピング法)による調査においては、シオユスリカが調査期間全体を通じて 200 個体未満しか捕獲されず比較的低密度であった。本種は幼虫が海の底泥から発生する塩水性のユスリカであり、北港南地区全域や舞洲周辺では発生が継続している。

令和元年度(2019年)は、南地区においてユスリカ類の生息状況調査を6~10 月に計5回実施した。

スィーピング法によるユスリカ類の調査において、全調査期間を通じて計 2,354 個体のユスリカ類が捕獲された。そのうち、周辺地域に飛翔して問題となるシオユスリカは 655 個体が捕獲された。10 月におけるシオユスリカの捕獲数は 447 個体と多かったものの、年次変動の範囲内に収まる程度であり、大発生を示唆するような傾向は認められなかった。ユスリカ類以外では、汚水から発生するミズアブ類が1個体確認された。

令和2年度(2020年)は、夢洲1区においてユスリカ類の生息状況調査を秋季(10 月)に1回実施した。

スィーピング法によるユスリカ類の生息状況調査では、シオユスリカ 217 個体、その他のユスリカ類 484 個体が捕獲され、汚水から発生するハナアブ類および中~大型のハエ類の生息は確認されなかった。シオユスリカは幼虫が海の底泥から発生する塩水性のユスリカであり、かつては北港処分地全域や舞洲周辺で継続的な発生が確認されていた。生息密度が高まる傾向は現時点では認められないが、今後も生息状況を監視する必要がある。

令和 3年度は、夢洲1区においてユスリカ類の生息状況調査を令和 3(2021)年 6~10 月に計 5 回実施した。

スィーピング法によるユスリカ類の生息状況調査では、調査期間を通じて計 2,591 個体のユスリカ類が捕獲された。そのうち、周辺地域に飛翔して問題となるシオユスリカは 342 個体が捕獲された。大型で飛翔能力が高いシオユスリカの捕獲数は年次変動の範囲内に収まる程度であり、大発生を示唆するような傾向は認められなかった。ユスリカ類以外では、汚水から発生するミズアブ類が 4 個体確認された。

大阪市:大阪市立環境科学研究センター報告 (…>環境科学研究センター>研究成果集)

1906年 8月 大阪市役所衛生課内に、市立大阪衛生試験所を設置

1921年 4月 大阪市立衛生試験所に改称

1942年 6月 大阪市立生活科学研究所に改称

1950年 9月 大阪市立予防衛生研究所及び市立防疫所の検査業務を統合して大阪市立衛生研究所に改称

1974年 12月 大阪市立環境科学研究所に改称

2017年 4月 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所設立

(大阪市立環境科学研究所廃止・大阪市立環境科学研究センター設置)

大安研へと一元化された以降は、大阪市立環境科学研究センターが同調査を継続している。

万博会場に大量の虫 専門家が「シオユスリカ」と確認 「今の状況は当分続く」夏・秋も飛び続けるか 対策進めるも発生源は広大な池「ウォータープラザ」の可能性 〈2025年5月20日〉

なぜ万博会場にこれほどの虫が大量発生しているのか。専門家に話を聞きました。 聞いたのは、実際に万博会場で採取した虫の分類を行ったという、株式会社MIZUKENの山本直博士。 ユスリカ研究の第一人者である山本さんは先月中旬、万博側から提供を受けた15~6匹の虫を調べ、すべて「シオユスリカ」であることを確認しました。

<シオユスリカとはどのような虫ですか?>

・海と川の境目、河口や潮だまりなど淡水と海水が混ざる水辺に生息していて、日本国内でもよく見られる種類。

・高く昇っていく習性があり、リング上に大量にいてもおかしくない。

<なぜ万博会場で大量に発生している?>

・通常、”自然界”にはシオユスリカの幼虫を食べる魚など天敵が存在し、1箇所に大量発生することはあまりない。万博会場には天敵がいないのではないか。

・ウォータープラザには天敵となる魚が少なく、水が滞留している。ここの水が発生源になっている可能性もある。

環境影響評価準備書に関する公述意見書 〈大阪自然環境保全協会 2021年12月11日・環境影響評価準備書に関する公聴会〉

1977年に埋め立てが始まった夢洲は、万博の会場建設が始まるまで湿地や草地、砂れき地などの環境があり、希少種を含む多様な野生動植物の生息が確認されていた。ユスリカも魚や鳥のエサになるなど生態系を支えていたが、会場建設でこうした自然のバランスが崩れることを懸念し、生物多様性を保つよう意見書等を提出していた。

公益社団法人大阪自然環境保全協会、夢洲生きもの調査グループの公述番号6です。

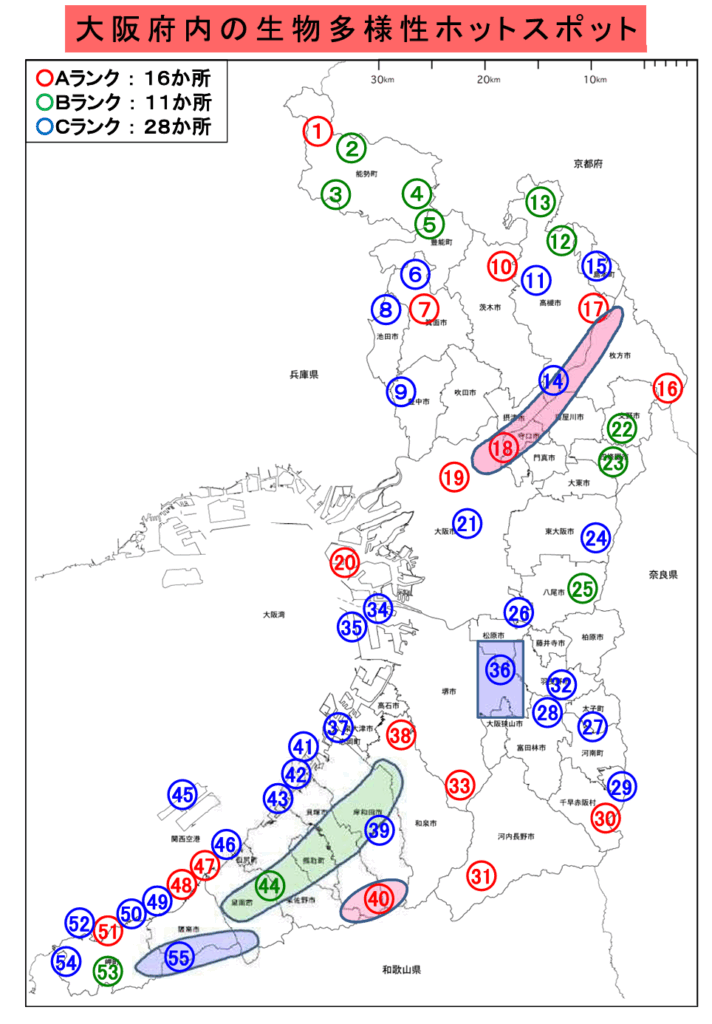

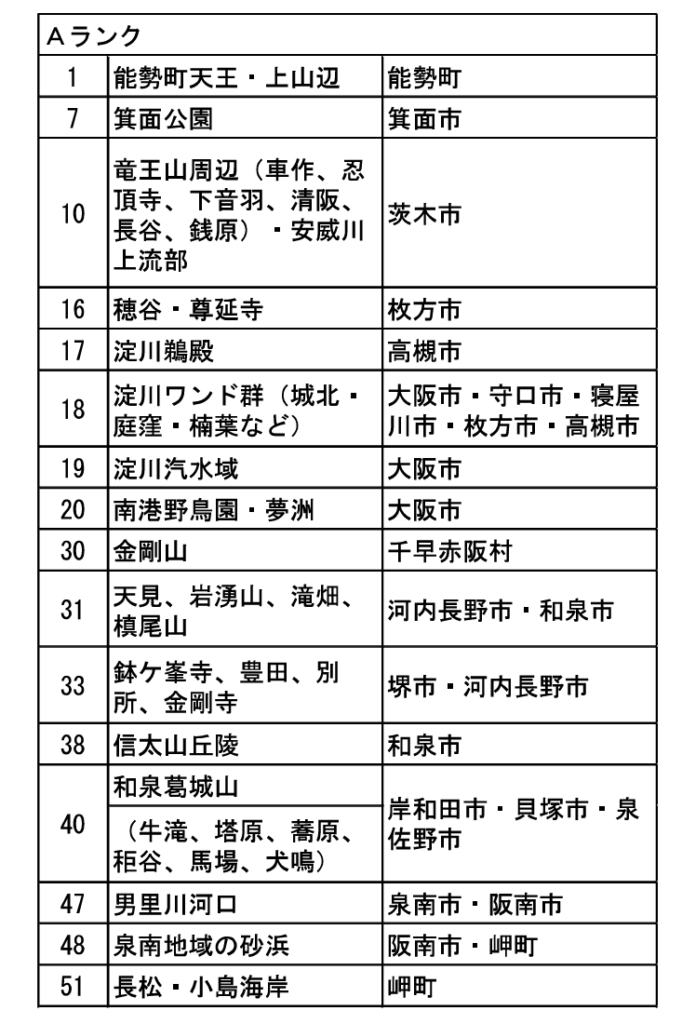

夢洲は、皆さまご存知の通り、大阪府レッドリストにおいて、生物多様性のホットスポット、その A ランクに選ばれている場所です。生物多様性のホットスポットとは、「日本固有種を含め、希少な野生動植物が生育、生息し、種の多様性が高い地域」のことであり、その中においても、「多様な生物種群の絶滅危惧種にとっての生存基盤となっている重要な生息地」が A ランク選定の理由です。(略)

そこで確認したいのです。2区の万博ウォーターワールド予定地ですが、現在は広がる汽水の湿地と広大なヨシ原、それと深さのある池によって成り立っていることをご承知かどうかを。

(略)

夢洲がこれほど種の多様性が高い理由は、湿地、草地、汽水池、雨水池、ヨシ原と環境が多岐にわたっているからです。多くの場合、生きものはその種が暮らす環境内でとれるものを食べ、その環境に見合った暮らしを行います。

生物の多様性は、多くの動植物が絡み合い、関係し合うことによって成り立っているのです。

(略)一切、殺虫剤や忌避剤のようなものを使用することはないのでしょうか。今の夢洲は虫の王国です。多くのバッタ、多くのトンボ、多くのチョウ、そして恐ろしいほどの数のユスリカがいます。それらが多くの生きものの命を繋いでいっています。その点についての具体的な表明をされてから、改めて影響の有無の調査をお願いしたいと思います。

こうした意見があったのに対し、万博協会は、「つながりの海」の造成に当たってシギ・チドリが泥の中の餌を食べる浅瀬を無くし、ユスリカの天敵のクモが網を張りオオヨシキリがさえずるヨシ原もなくしてしまった。

実は、それより以前からユスリカの発生は問題視されていた。 大阪市立環境科学研究所(現大阪市立環境科学研究センター)は夢洲でユスリカを調査していたが、ユスリカ類は1997年頃から増加し、2023年の調査でもシオユスリカの発生が報告されている。

重要なのは、ユスリカが生態系を支えていることだ。

推測にすぎないが、万博会場の水辺でも魚が泳ぎ、クモが営巣できる自然が残されていたら、ユスリカの発生もこれほどにはならなかったかもしれない。

■夏原由博 名古屋大学名誉教授(元環境学研究科教授)/公益社団法人 大阪自然環境保全協会会長